「文章ってどう読めばいいの?どうすれば理解できるの?」――こんな疑問は、国語が得意な人からすると「そんなの当たり前でしょ」と思われるかもしれません。

結局のところ、文章を読む・理解するとは「筆者の意図をくみ取ること」です。だからこそ国語が得意な人にとっては、わざわざ説明するまでもなく自然にできてしまうものなのです。

それでもやはり自分も含め、不得意な人は存在します。

そこで今回は「文章の読み方・理解の仕方」について自分の思うところを書いてみます。

文章を読む・理解するとは「筆者の意図をくみ取ること」

世の中には無数の文章が存在します。

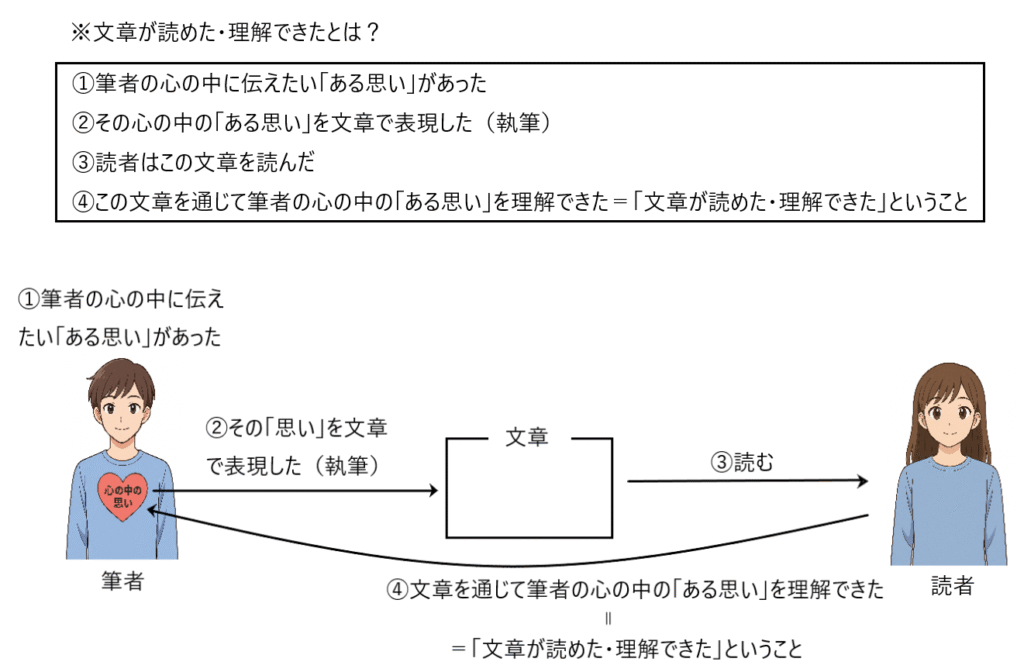

文章の目的は「筆者が読者に自分の思いを伝える」ことです。

つまり文章は「筆者が読者に自分の思いを伝えるための道具」ということです。

したがってその道具である文章を表面的に読むのではなく、その道具を使って筆者が読者に伝えようとしている思いをくみ取る必要があります。

その筆者の思いを文章からくみ取ることができて初めて「文章が読めた・理解できた」となるのです。

文章を読めた・理解できた(筆者の心の中の「ある思い」を理解できた)か否かを確認する方法

読者が「文章を読めた・理解できた」か否かを確認する手っ取り早い方法は、読んだ後に自分の言葉で文章を説明できるか否かで確認できます。

文章を読んだ後にその文章を自分の言葉で説明して詰まるようなら、その詰まった部分が理解していない所です。

その文章を詰まることなく自分の言葉で説明できるなら、それは「文章が読めた・理解できた」ことになると思います。

ただし読み間違いをすると、筆者の心の中の「ある思い」も読み間違える可能性があるので注意が必要です。

反対に言えば、読者に読み間違いをさせないように、筆者も分かりやすく正確な表現を使う必要があります。

文章を読む・理解する(筆者の心の中の「ある思い」を理解する)ためにできること

筆者が読者に自分の心の中の「思い」を伝えるためには、二つの力が必要です。

それは①筆者がわかりやすく正確に表現する力、②読者がその文章から筆者の「思い」をくみ取る力です。言いかえれば①は言葉による「表現力」、②は「読解力」です。

もし①筆者の表現力が高く、②読者の読解力も高ければ、筆者の「思い」は効率よく伝わります。

しかし現実には、すべての人が①表現力が高いわけではありませんし、すべての人が②読解力に長けているわけでもありません。

私自身もそうですが、世の中には言語センスに恵まれていない人も多くいます。

では、そのような人がどうすれば①わかりやすく正確な表現ができるようになり、②筆者の「思い」をくみ取る力を磨けるのか――今回はその点について考えてみたいと思います。

✔①分かりやすく正確に表現をする方法について

これまで数多くのブログを書いてきましたが、その経験をもとにお話ししたいと思います。

私が主に扱っているのは税に関する記事です。記事を書くときは、本や資料をじっくり読み込み、理解した内容に自分の思いをのせて文章にしています。

「なるほど、そういうことか!」と腑に落ちた理解や、そこから生まれる「では、こういうことも言えるのでは?」という自分の考えを言葉にして記事にしているわけです。

そうした経験を重ねる中で、自分なりに見えてきた「わかりやすく、正確に表現する方法」について、書いてみたいと思います。

分かりやすく正確に表現する方法

・仕入れた情報(本や記事)を何度も読んで理解し、それを自分の言葉で表現できるレベルにまでもっていく・・・具体的には本を読んだ後にその内容を自分の口で説明するということをしています。つまりブツブツと独り言を言う訳です。そしてその説明途中で疑問点やこういう理屈だからこのように言えるのでは?というのが自然と出てきます。そのような疑問点や発見した理屈をメモしておいて、後で問題解決をします。

・正しいかどうかをチェックする・・・いざ文章を書き始めると「この内容、表現であっているのか?」というのが出てきます。そのときはめんどくさがらずに、ネットや本でその正確性を検証します。

・数をこなす・・・数をこなしていると、ブログの書き方が自然と体に染みついていきます。そうすると自然と納得できる文章作成ができるようになると思います。

・AIを利用する・・・自分の頭の中では整理できていて理解していることも、いざ文章にしようとすると、どうしても煩雑で冗長になり、読み手に伝わりにくいスッキリしない文章になってしまうことがあります。そんなときは、日本語が多少乱れていても構わないので、まずは頭の中の理解をそのまま文章に書き出してみます。そしてAIに「いい感じで書きなおしてください」と頼むと、「そう!自分が言いたかったのはまさにこれ!」と感じるような、洗練された文章に整えてくれることがあるのです。

✔読解力を上げる方法

読解力があるか否かはある程度の生まれ持ってのセンス・能力に依存しているように感じます。感じるのはワーキングメモリー(短期記憶)が強いと文章を読む能力は高いだろうということです。

自分の場合はワーキングメモリーが弱いと感じるので、ある一段落の文章を読んで次の文章を読むときに前の段落の文章で読んだことを忘れることが多いです。

文章は「AだからB(1段落目)→BだからC(2段落目)→CだからD(3段落目)・・・」というように繋がっています。よって1段落目の内容を覚えていないと2段落目の文章で言っている意味をくみ取れません。ワーキングメモリーが低いと2段落目を読むときに1段落目を忘れてしまうのです。

本を読んでいて自分の能力のなさに辟易するのですが、こればっかりは嘆いても仕方ありません。対策を立てたうえで読解力を上げていかなければなりません。

読解力を上げる方法

・運動をする・・・運動をすると「BDNF(脳由来神経栄養因子)」なるものが分泌されます。このBDNFは「脳の肥料」と言われています。運動すると脳の肥料であるBDNFが分泌され脳の機能がアップするという理屈です。運動を継続して行っている身としてはワーキングメモリーの機能はアップしている(かも)いう感じですが、諦めずに継続して運動しています。

・事前にある程度の知識があること・・・読もうとする文章について自分に知識があれば、その分読解力が上がるのは当然だと思います。

・理解できない漢字や用語はその都度調べる・・・自分の中で理解できる漢字や用語を増やしていくことも当然に読解力を上げるために必要です。

・繰り返し読む・・・泥臭いですが、一番効果的です。難しい税法の文章を読むときに多くの場合、一回目は全く理解できない、全後の文のつながりも分からないという感じになります。でも2回、3回と読み返すうちに理解できる箇所が増えていきます。10回も読み返せば、普通の人が気付かないようなその文章で筆者が伝えたい文章に表現されていない文脈みたいなものまで読み取れるようになります。ここまで読み込めば、人の何倍もその文章が伝えたいことを理解することができます。ただし注意が必要なのは10回も読み返すような本は「有益で正しいことしか書かれていない本」に限ってください。間違ったことをインプットしてしまうのは有害でしかありません。信用できないと思う本や記事はここまでする価値はないですし、返って害になる恐れがあります。

・読んだ文章をアウトプットしてみる・・・読んだ文章につき、自分の言葉で言いなおしてみるのです。そうすると筆者がその文章で何を伝えたいのか閃くことがあります。

・ブログを執筆する・・・ブログを執筆すると筆者の気持ちを理解できます。筆者は読者に何とか自分の思いを伝えようと創意工夫して文章を作る訳です。ブログを執筆していると「あっ、この筆者はこのような文章構成でなんとか自分の思いを伝えようとしているんだな」という気付きがあります。

最後に

今回は文章の読み方・理解の仕方について自分の思う所を書いてみました。

言語センスがある人は参考にならないかもしれませんが、ない人にとっては少しくらいは参考になるかもしれません。

言語センスがなければ、「量」で勝負するのが一番かなと思います。

自分は諦めずに「量」をこなして自分の「型」というのを作っていけたらと思います。