「国債(政府の借金)は国民の借金なのか?」について、ネットを中心に世間で少し話題になっています。

これについては2つに意見が割れています。

1つは「国債(政府の借金)は国民の借金である」という意見と、もう1つは「国債(政府の借金)は国民の資産」であるという意見です。

両者は綺麗なほどに全くの逆の意見です。

「国債(政府の借金)が国民の借金」なら、これ以上国民の借金を増やさないようにすべきである、という発想になりそうです。

これに対して「国債(政府の借金)が国民の資産」なら、もっと国債を発行して国民の資産を増やして豊かになろう、という発想になりそうです。

それではこの2つの意見のどちらが正しいのでしょうか?

まずは「国債(政府の借金)は国民の資産」という意見から検討し、その後「国債(政府の借金)は国民の借金」という意見を検討したいと思います。

通貨発行の仕組み

まずは「国債(政府の借金)は国民の資産」という意見から検討します。

通貨発行の仕組みを簿記の知識を使って説明するとややこしくなるので、簿記の知識を使わずに説明します。

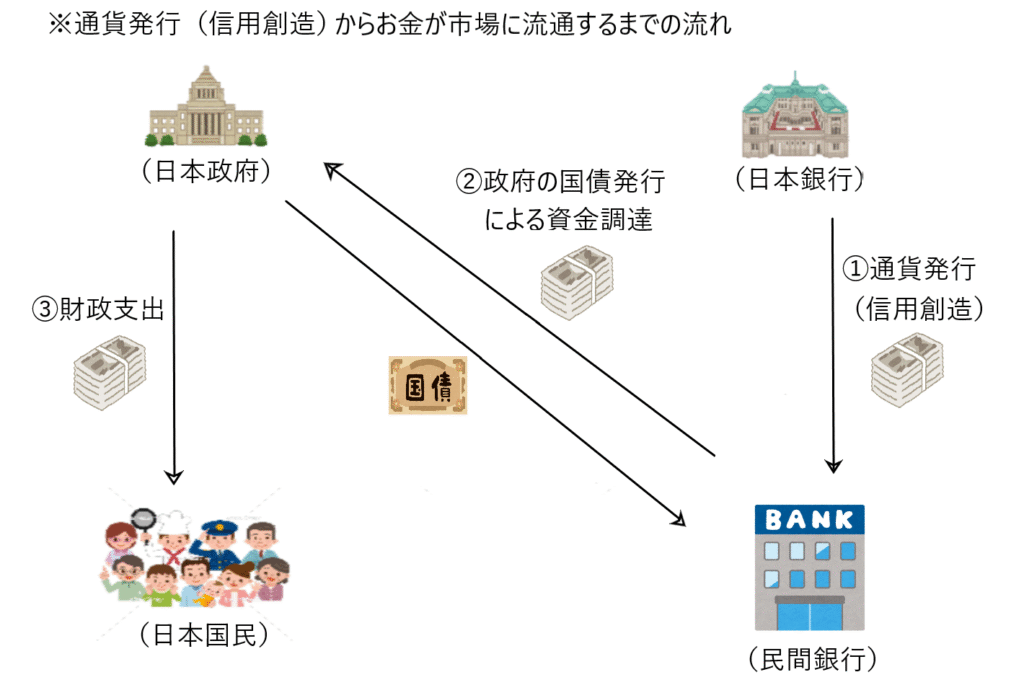

通貨発行(信用創造)から市場にお金が流れる仕組みを、以下の図に示しました。

まずは日本銀行が①通貨発行をします。この通貨発行は何もない「無」からお金を作る行為です。イメージは「パソコンのキーボードを叩いて金額を入力する」だけです。このように「無」からお金を生み出すことを「信用創造」と言います。

信用創造された通貨は民間銀行が保有します。そこで②政府が国債を発行して、信用創造された通貨を借ります。つまり国債はその保有者である民間銀行から見ると政府に対する「貸し付けたお金を返せ」という債権であり、政府から見ると「借りたお金を返さなければならない」という債務です。

通貨を調達した政府はそのお金を市場に投下します。これを③財政支出と言います。

この一連の流れで、政府は国債という借金を負うことになります。他方市場に投下された通貨は国民の誰かのお金(資産)となります。

そうすると「国債(政府の借金)は国民の資産」である、と言えることになります。

日本銀行による国債の買い入れ(買いオペ)

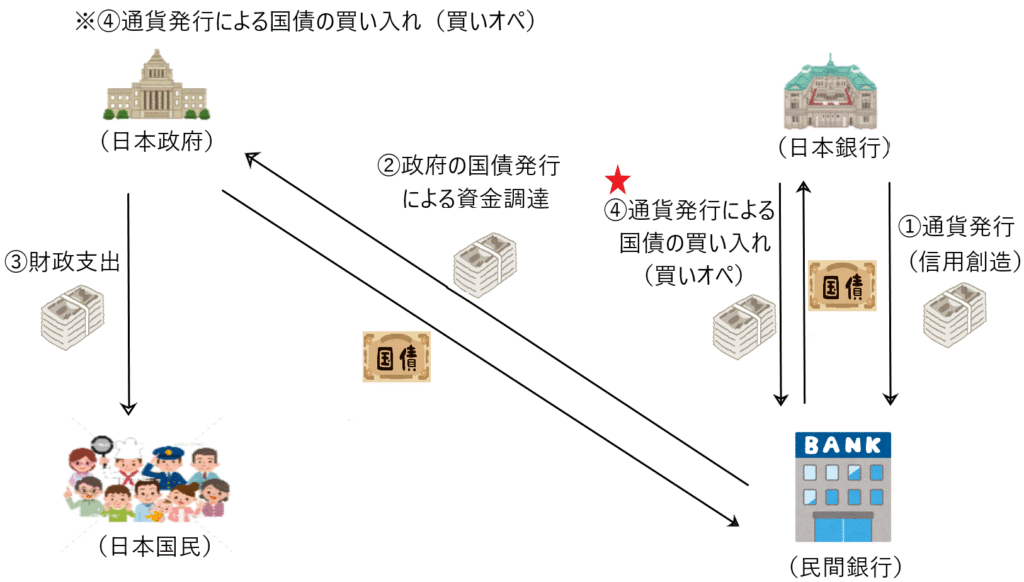

先ほどの話には続きがあります。民間銀行が取得した国債を日本銀行が買い入れるときがあります。これを「買いオペ」と言います。

「買いオペ」とは④日本銀行が新たに通貨を信用創造し、そのお金で民間銀行から国債を購入することです。

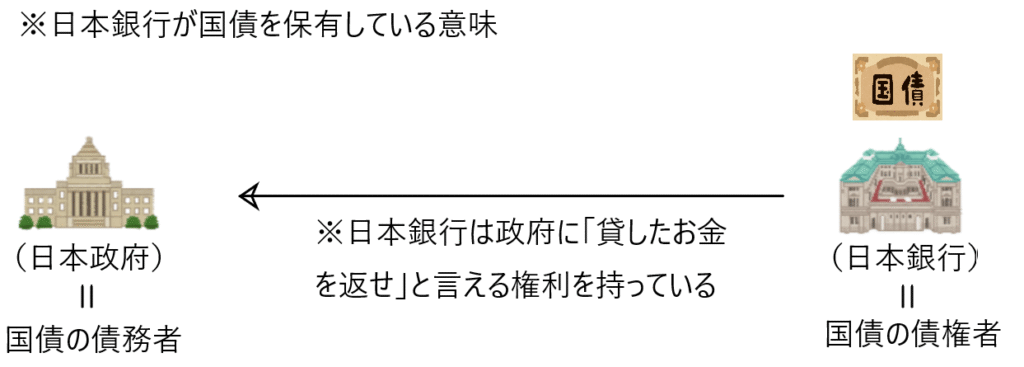

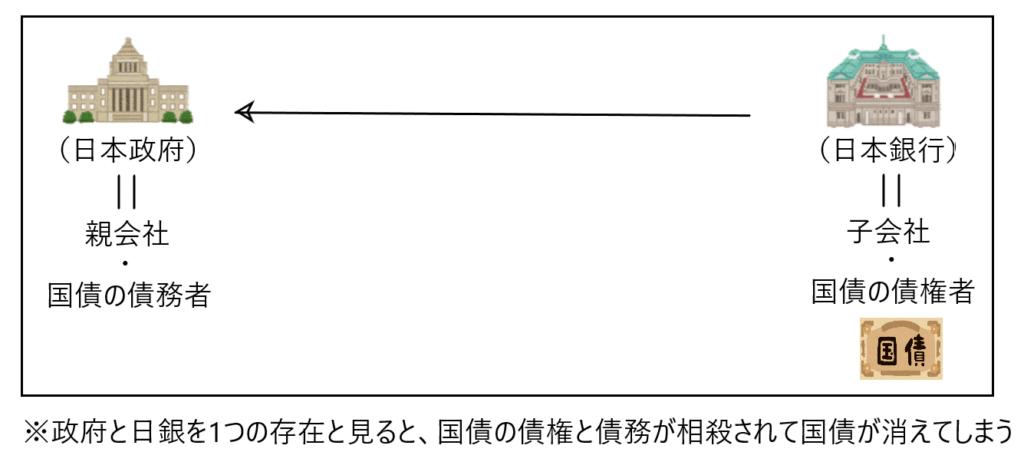

このように日本銀行が国債を購入すると、国債の債務者が政府であり、国債の債権者が日本銀行という構図が生まれます(下図参照)。よって債権者(日銀)は債務者(政府)に「お金を返せ」と言える債権を有するのです。

日本銀行と政府の関係性

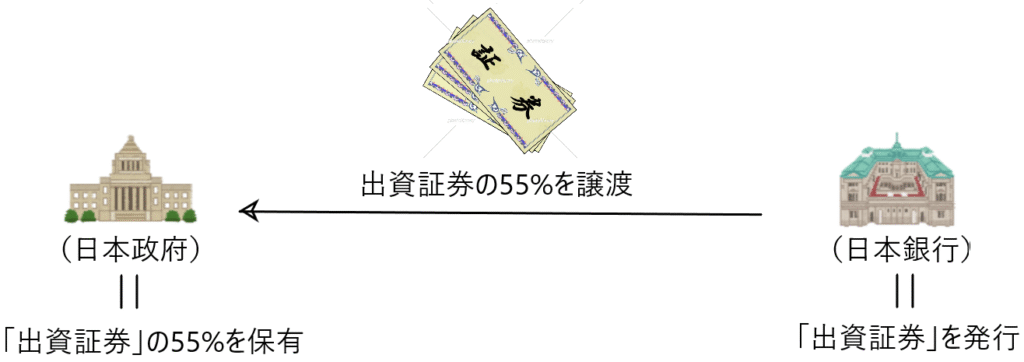

日本銀行は株式に当たる「出資証券」を発行しています。この日銀が発行した「出資証券」の55%を政府が保有しています。

これは日本銀行が発行する出資証券のうち、55%を政府が保有することを法律によって義務付けているからです(日本銀行法第8条)。

たとえばA社がB社の発行する株式の50%超を有するとき、A社は親会社、B社は子会社となります。これはA社がB社の株式の過半数を有するため、A社がB社株式の議決権を行使することでB社を支配することができるからです。

この関係性を政府と日銀にも当てはめて、政府は日銀の出資証券の55%を保有しているから、政府が親会社、日銀は子会社と説明されることがあります。

このように政府と日銀は親子関係にあると仮定すると、政府と日銀を1つの存在として捉えることも考えられます。もし政府と日銀が1つの存在なら、1つの存在の中に「国債」という債権債務が存在することになり、その債権債務は相殺されて消滅するという風に考えることもできてしまいます。

しかし、日銀が発行する出資証券には、一般の株式にあるような議決権はありません。つまり政府は日銀の経営方針に口出しできないのです。その意味で政府と日銀の間に親子関係は存在しないと説明することもできそうです。

日本銀行が得た国債の利息は国庫(政府)に返納される

国債は債権であるため、それを保有していると利息が得られます。それでは日銀が保有する国債に利息が支払われた場合、どのなるのでしょうか。

これはたとえば、日本銀行が保有する国債100兆円に政府から利息(ex1兆円)が支払われた場合、この利息は国庫(政府)に返納されます。

このように日銀が国債を保有する場合に、政府と日銀を1つの存在とみると、国債はないものと見ることができ、かつ日銀が保有する国債に政府から利息が支払われても、結局その利息は国庫(政府)に返納されるため、国債発行による利息負担はゼロとなります。

このように国債を日銀が購入したなら、国債発行に関して特に問題が生じないようにも思えます。そして、国債発行により政府は借金をすることになりますが、その裏で国民のお金という資産が増えているので、国債を積極的に発行することに関し特に問題はないようにも思えます。

別の視点から見た国債発行

続いて「国債(政府の借金)は国民の借金」という意見を検討します。この意見は私が考えた理屈を展開します。

例題を使って説明します。

✔例題1

例題1

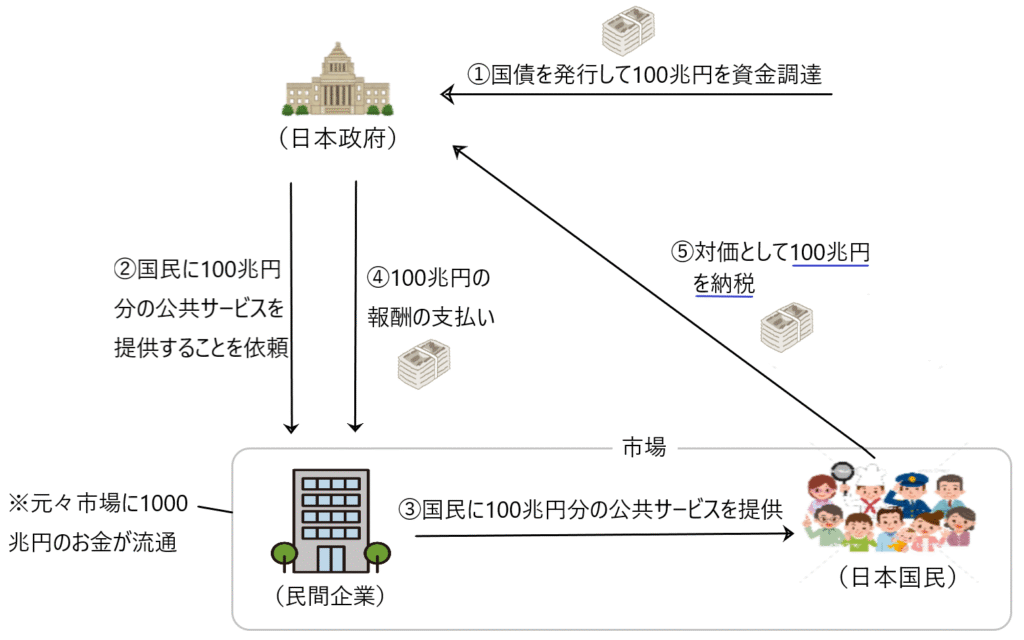

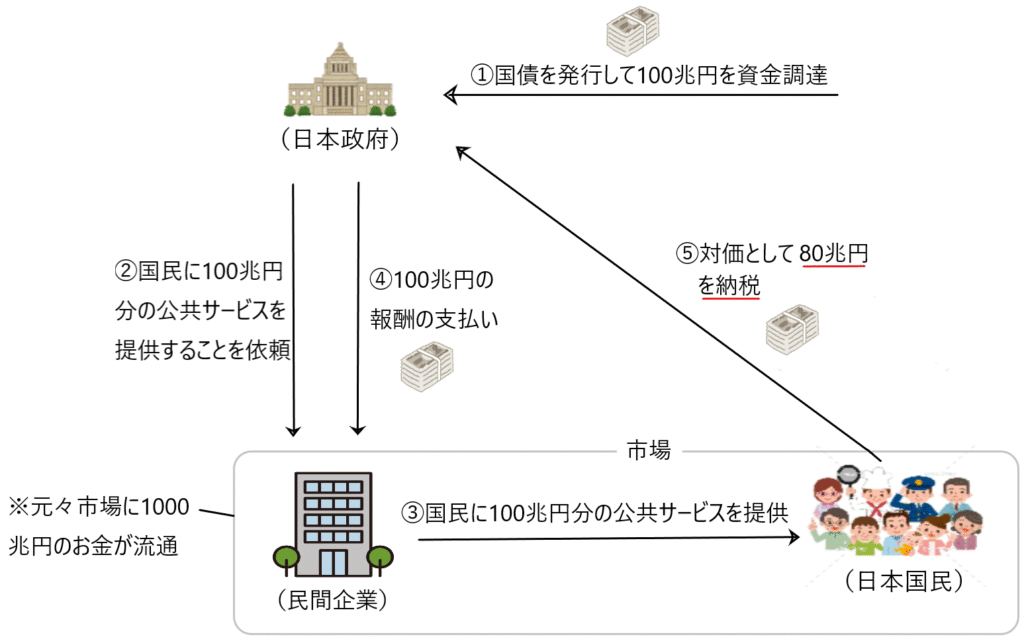

政府は国債を発行して100兆円の資金を調達し、そのお金で国民に100兆円分の公共サービスを提供することになりました。また、公共サービス提供前に市場に1000兆円お金が流通していたとします。

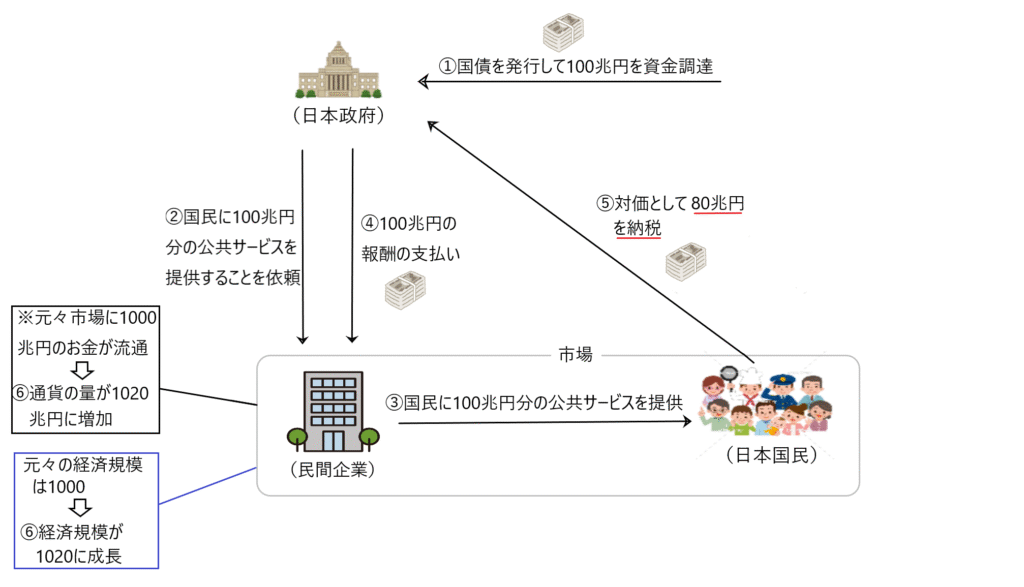

①まず政府は国債を発行して100兆円の資金を調達しました。

②そして政府は民間企業に国民に対して100兆円分の公共サービスを提供することを依頼しました。

③依頼を受けた民間企業は国民に100兆円分の公共サービスを提供しました。

④100兆円分の公共サービスを国民に提供した民間企業は、国から100兆円の報酬が支払われました。

⑤国民は公共サービスの提供を受けた対価として100兆円を国に納税しました。

以上の公共サービスの提供が行われた場合、以下のことが言えます。

1⃣ 国債(政府の借金)100兆円は消滅する・・・民間企業に100兆円報酬として支払って、国民から100兆円徴収しているため、徴収した100兆円を国債の返済に充てれば、国債(政府の借金)は消滅する

2⃣ 市場のお金の量に変化なし・・・公共サービス提供前、市場に1000兆円のお金が流通している所に民間企業に100兆円の報酬が支払われることで市場のお金の量が1100兆円に増加するが、100兆円の納税により、市場のお金の量は1000兆円に戻る。

3⃣ 国民は公共サービス提供の対価の支払義務を履行している・・・国民は100兆円分の公共サービスの提供を受けているのでその対価(100兆円)の支払義務が生じるが、100兆円を納税しているので、対価の支払義務を完全に履行している。

✔例題2

例題2

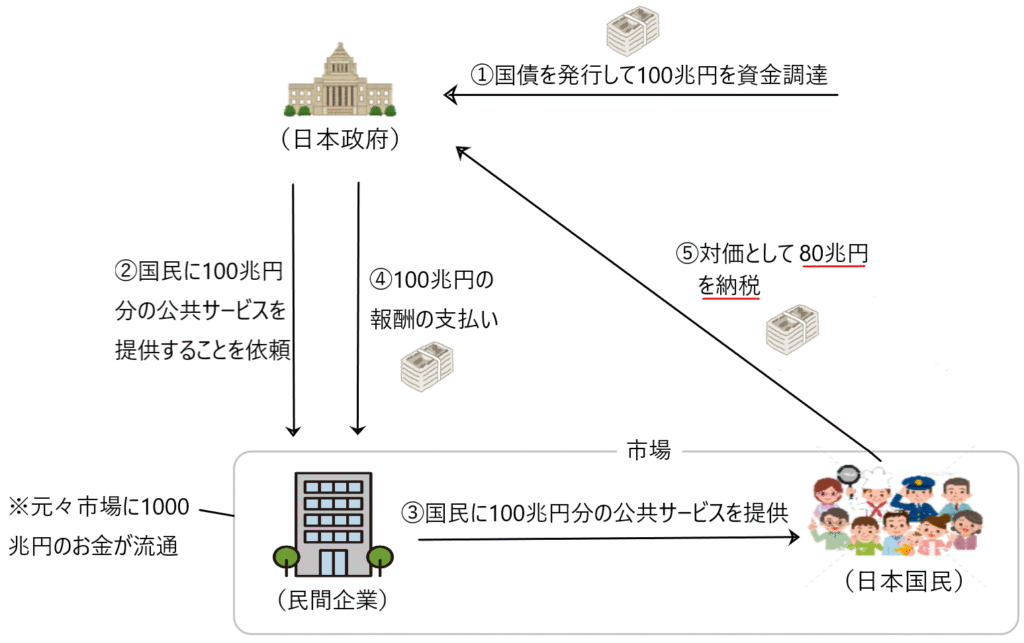

政府は国債を発行して100兆円の資金を調達し、そのお金で国民に100兆円分の公共サービスを提供することになりました。また、公共サービス提供前に市場に1000兆円お金が流通していたとします。

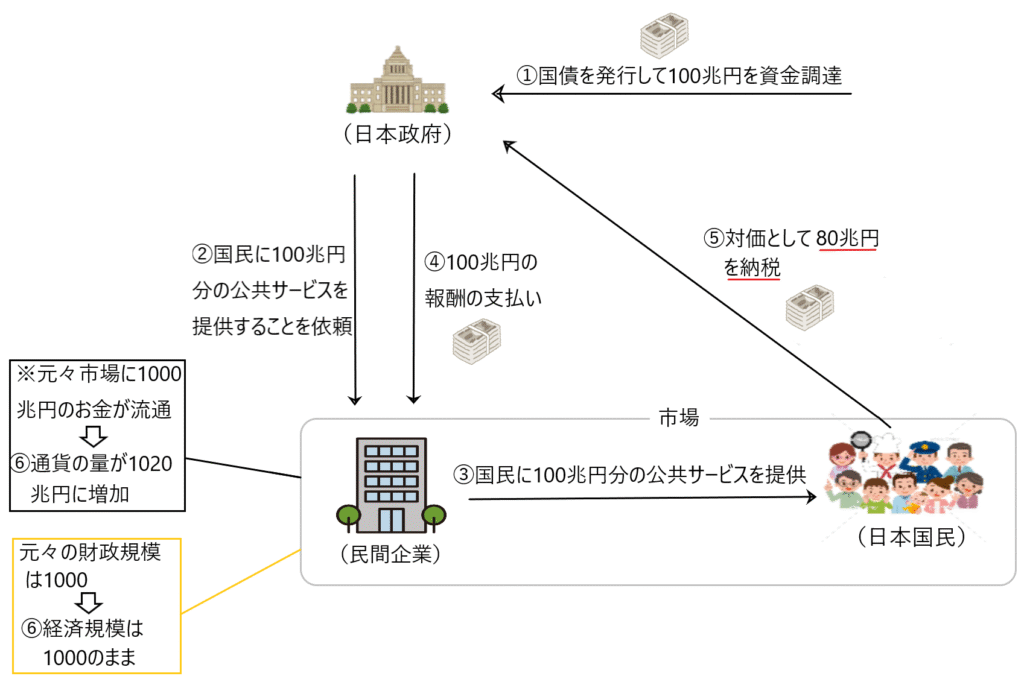

①まず政府は国債を発行して100兆円の資金を調達しました。

②そして政府は民間企業に国民に対して100兆円分の公共サービスを提供することを依頼しました。

③依頼を受けた民間企業は国民に100兆円分の公共サービスを提供しました。

④100兆円分の公共サービスを国民に提供した民間企業は、国から100兆円の報酬が支払われました。

⑤国民は公共サービスの提供を受けた対価として80兆円を国に納税しました。

例題1と例題2が違う所は、例題1は「納税額が100兆円」、例題2は「納税額が80兆円」である所のみです。他は同じです。

以上の公共サービスの提供が行われた場合、以下のことが言えます。

1⃣ 国債(政府の借金)は20兆円残る・・・民間企業に100兆円報酬として支払って、国民から80兆円徴収しているため、徴収した80兆円を国債の返済に充てても、20兆円の国債(政府の借金)は残る。

2⃣ 市場のお金の量が20兆円増加する・・・公共サービス提供前、市場に1000兆円のお金が流通している所に民間企業に100兆円の報酬が支払われることで市場のお金の量が1100兆円に増加するが、80兆円の納税により、市場のお金の量は1020兆円に増加する。

3⃣ 国民は公共サービス提供の対価の支払義務を履行していない・・・国民は100兆円分の公共サービスの提供を受けているので、その対価(100兆円)の支払義務が生じるが、80兆円しか納税していないので、対価の支払義務を完全には履行していない。

✔例題2の国債(政府の借金)の残高20兆円は国民の借金である

例題2の問題点は「国民は100兆円分の公共サービスの提供を受けたにもかかわらず、その対価として80兆円の支払いしかしていないこと」です。

もし民間企業が国民に100兆円分の公共サービスの提供をした場合に、国民からその対価の支払いを直接受ける取引であったなら、国民に100兆円分の公共サービスを提供したにもかかわらず、80兆円の支払いしか行われず、民間企業(債権者)は不満に思うはずです。

しかし公共サービスの提供の場合は、政府から100兆円の報酬の支払いがなされるので、民間企業は100兆円を受け取ることができ、20兆円を回収できないという民間企業の不満は解消されている訳です。

それでは「20兆円を回収できないという債権者の不満」はどこに行ってしまったのでしょうか。これは別の視点から見れば「民間企業の未回収の債権20兆円を政府が20兆円支払って買い上げている」と見ることができます。つまり「政府は国民に対して20兆円の債権を有している(国民は政府に20兆円の借金を有している)」ということになります。

よって例題2の国債(政府の借金)20兆円は、政府の国民に対する20兆円の債権を回収して返済されるべきであり、国民がこの20兆円の支払いを行わないからこそ国債(政府の借金)は消えないのであり、よって「国債(政府の借金)は国民の借金」と言えるのです。

経済成長を伴う通貨発行と経済成長を伴わない通貨発行

政府が国債を発行して通貨を調達し、これを市場に投下することを「財政支出」と言います。この財政支出はインフラ整備、研究開発や教育、介護、医療サービスなど様々な公共サービス等を提供するために使用されます。

つまり財政支出にも「経済成長を伴う財政支出」と「経済成長を伴わない財政支出」がある訳です。

✔経済成長を伴う財政支出

これも例題を使って説明します。

例題

政府は国債を発行して100兆円の資金を調達し、そのお金で国民に100兆円分の公共サービスを提供することになりました(100兆円の財政支出)。また、公共サービス提供前に市場に1000兆円お金が流通していたとします。なお、公共サービス提供前(財政支出前)の経済規模は「1000」でした。

①まず政府は国債を発行して100兆円の資金を調達しました。

②そして政府は民間企業に国民に対して100兆円分の公共サービスを提供することを依頼しました。

③依頼を受けた民間企業は国民に100兆円分の公共サービスを提供しました。

④100兆円分の公共サービスを国民に提供した民間企業は、国から100兆円の報酬が支払われました。

⑤国民は公共サービスの提供を受けた対価として80兆円を国に納税しました。

⑥この一連の財政支出により、市場の通貨の量が「1000兆円」から「1020兆円」に増加するとともに、国の経済規模が「1000」から「1020」に成長しました。

この場合、国民は100兆円分の公共サービスの提供を受けたにもかかわらず、その対価として80万円しか納税していないので、市場の通貨の量が20兆円増加します。

他方で当該財政支出(100兆円分の公共サービスの提供)を行うことで、経済規模が1000から1020に成長しています。

経済規模1000の時の市場の通貨量1000兆円が適切な量なら、経済規模が1020に成長した時の市場の適切な通貨の量は1020兆円と思われます。

よって経済成長(1000→1020)がある場合には、市場の通貨の量をその成長分(20兆円)だけ増やすために、国民から徴収する納税額もその分(20兆円)減らすべきであると考えられます。

✔経済成長を伴わない財政支出

これも例題を使って説明します。

例題

政府は国債を発行して100兆円の資金を調達し、そのお金で国民に100兆円分の公共サービスを提供することになりました(100兆円の財政支出)。また、公共サービス提供前に市場に1000兆円お金が流通していたとします。なお、公共サービス提供前(財政支出前)の経済規模は「1000」でした。

①まず政府は国債を発行して100兆円の資金を調達しました。

②そして政府は民間企業に国民に対して100兆円分の公共サービスを提供することを依頼しました。

③依頼を受けた民間企業は国民に100兆円分の公共サービスを提供しました。

④100兆円分の公共サービスを国民に提供した民間企業は、国から100兆円の報酬が支払われました。

⑤国民は公共サービスの提供を受けた対価として80兆円を国に納税しました。

⑥この一連の財政支出により、市場の通貨の量が「1000兆円」から「1020兆円」に増加しましたが、国の経済規模は「1000」のままでした。

この場合、国民は100兆円分の公共サービスの提供を受けたにもかかわらず、その対価として80万円しか納税していないので、市場の通貨の量が20兆円増加します。

他方で当該財政支出(100兆円分の公共サービスの提供)を行っても、経済規模は1000のままです。

経済規模1000の時の市場の通貨の量1000兆円が適切であるなら、財政支出後の通貨の量(1020兆円)は20兆円余分に通貨の量が増えてしまっていると言えます。

よって経済成長がゼロ(1000→1000)である財政支出の場合は、市場の通貨の量を増やすべきではないのに、20兆円市場の通貨の量が増えたということは、その分だけインフレ(通貨の価値の減少)が起きたということになります。

経済成長を伴わない通貨発行の危険性

経済成長を伴わない通貨発行には以下のような危険性があります。

✔インフレを招く

先ほどの例のように、100兆円分の公共サービスを提供したにも関わらず、その対価として80兆円しか徴収できなかった場合、市場の通貨の流通量が20兆円だけ増加します。そのときに経済規模の成長がなければ、単に市場の通貨の量が増えてインフレを招くだけです。

✔債権者の不満が累積する

国民は100兆円分の公共サービスの提供を受けたにもかかわらず、その対価として80兆円しか納税しなかった場合、20兆円の債権が回収できないという「債権者の不満」が国債の累計額として積もっていると捉えることも可能です。

そのような「債権を回収できないという債権者の不満」は政府が国債という形で一旦留保しており、単に債権者の不満が爆発しないように抑えているという見方もできそうです。

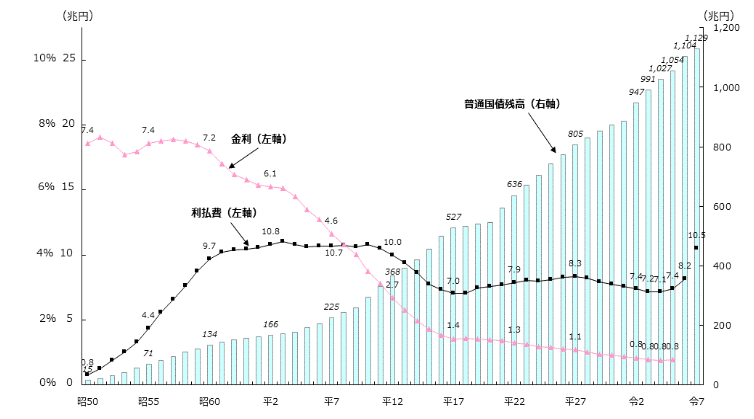

現在の国債の累計額は1200兆円に達する勢いです。別の視点から見たら「単なる通貨発行の記録」であると捉えることも可能ですが、また別の視点から見れば「債権者の債権を回収できないという不満の累積」と捉えることもできます。

「債権者の債権を回収できないという不満が累計で1200兆円に達する勢いである」と捉えると、とても恐ろしいことをしているようにも思えます。「国債(政府の借金)は国民の資産」と捉える立場はこのような「債権者の積もりに積もった不満」は錯覚で魔法のように消えると考えているのでしょうか?

また債権が回収できないという「債権者の不満」は政府が国債という形で一旦留保しており、債権者の不満が爆発しないように抑えられているとも考えられます。しかし他方で「インフレ」という形で国民は債権者の不満をすでに受けているのではないかとも思えます。つまり「国民が100兆円分の公共サービスの提供を受けたにもかかわらず、対価として80兆円しか支払っていないという国民の『ツケ』は『インフレ』という形で払わされているということです。

✔円の価値の暴落

ここら辺は詳しくないのですが、「国際的な円の信用」というものが崩れた場合、円の価値が暴落して、我々が持つ「円」が紙くず同然の価値になってしまう、と指摘をする人もいます。

経済成長していないにも関わらず「財政支出の増加+減税」をしてしまえば、国債(=政府の借金=国民の借金)は単に増加の一途をたどるだけです。そのような政府に対する信認が揺らいでしまうと考えるのも理解できます。

このように考えると結局は「経済成長」がキーポイントになりそうです。

インフレ局面において取るべき防衛策

現在の日本はコストプッシュインフレ、デマンドプルインフレに関わらずインフレ傾向にあります。実際に食料品や電気、ガス代などを中心に値上がりが激しいです。

日本においてインフレが進む原因としていくつか考えられます。

✔インフレが進む要因

インフレが進む要因

・積極財政派の躍進・・・基本的に財政支出拡大・減税路線です。この政策は市場のお金の量を増やすことに直結します。効果として経済成長や可処分所得の増加による消費拡大に伴う税の増収などが見込めます。しかし上手く行かなかったときは国民はインフレに苦しむことになりそうです。

・社会保障費の増大・・・近年社会保障費は増大し税収で賄えず、賄えない部分を国債発行に頼っています。この財政支出はまさに「経済成長なくして、市場のお金の量を増やす行為」なのでインフレの主要因の一つと考えられます。

・円安・・・円安になると輸入物価の価格が上がり、その価格の上昇が様々なモノやサービスの値段を上げる要因となってしまいます。

・政府は過去一度も国債を実質的に償還したことはない(※)・・・国債の発行=通貨を市場への流通することであり、国債発行額が増えると市場のお金の量も同額だけ増えます。政府は過去に一度も国債を実質的に償還したことがありません。つまり市場の通貨の流通量を過去に一度も減らしたことがないということであり、通貨の量は右肩上がりに上昇しています(下のグラフ参照)。

※国債の借り換えであったり、償還をしたとしてもそれ以上の国債を発行すれば事実上償還していないのと同じなので、その意味で「償還したことがない」としています。

財務省HP参照

✔インフレに対する対応策

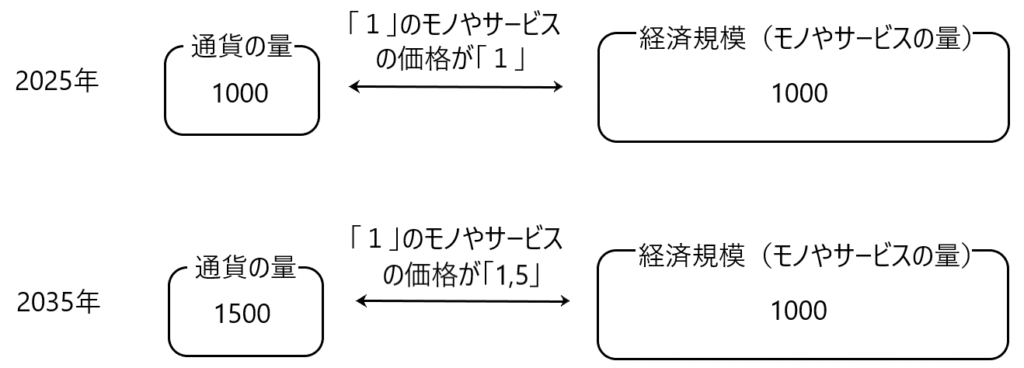

たとえば、2025年時点で経済規模(モノやサービスの量)が1000で通貨の量も1000でした。しかし2035年時点で経済規模は1000で変わりませんでしたが、通貨の量が1500になりました。

この場合、2025年時点で「1」のモノやサービスの価格は「1」となりますが、2035年の時点で「1」のモノやサービスの価格は「1,5」になります。

つまりインフレ局面においては、「通貨の価値が下がり、反対にモノやサービスの価値(値段)が上がる」ため「通貨で保有するよりモノで保有する」方が有利です。

✔円安に対する対応策

円安に対する対応策も考えてみたいと思います。

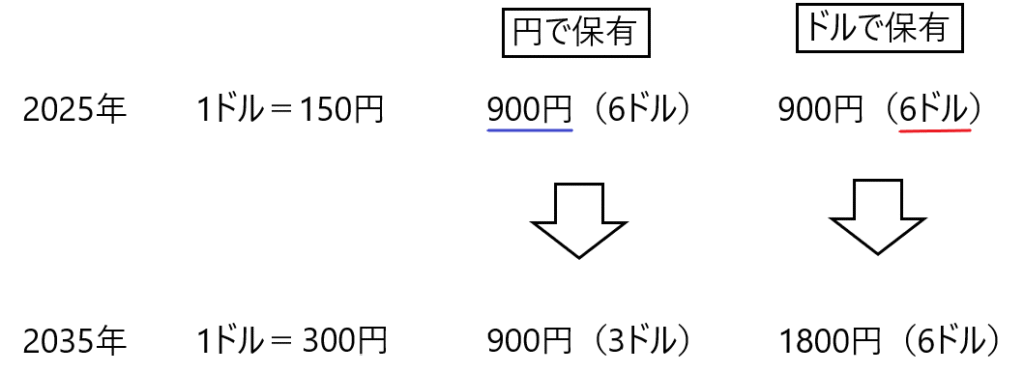

たとえば2025年の時点で1ドル=150円でしたが、2035年の時点で1ドル=300円となりました。この場合、「円で保有」する場合と「ドルで保有」する場合に分けて考えます。

たとえば2025年に900円(6ドル)を円で保有していました。2035年になって900円は変わりませんが6ドルから3ドルに目減りしています。

反対に2025年に900円(6ドル)をドルで保有していました。2035年になって日本円で1800円に上昇しています(6ドルは変わりません)。

このように円安局面においては、円よりドル(外貨)で保有する方がお得と言えます。

一概にインフレにや円安に必ずなるとは断言できませんが、将来の不確実さに備えて「通貨よりもモノで保有する」「円よりも外貨で保有する」という意識も大切です。何も考えずに日本円だけを保有するのは危険だという認識は持つに越したことはありません。

通貨の3つの機能が正常に機能していると言えるのか?

まずはもう一度先ほどの事例を確認します。

政府は国債を発行して100兆円の資金を調達し、そのお金で国民に100兆円分の公共サービスを提供することになりました。また、公共サービス提供前に市場に1000兆円お金が流通していたとします。

①まず政府は国債を発行して100兆円の資金を調達しました。

②そして政府は民間企業に国民に対して100兆円分の公共サービスを提供することを依頼しました。

③依頼を受けた民間企業は国民に100兆円分の公共サービスを提供しました。

④100兆円分の公共サービスを国民に提供した民間企業は、国から100兆円の報酬が支払われました。

⑤国民は公共サービスの提供を受けた対価として80兆円を国に納税しました。

例題の問題点は「国民が100兆円分の公共サービスを受けながら、対価として支払ったのは80兆円にとどまり、残り20兆円は未払いとなっている」点にあります。

民間企業が債権者なら債権未回収額20兆円について不満が残りますが、公共サービスでは民間企業は政府から100兆円の報酬を受けるため、民間企業の不満は解消されます。

一方で政府は民間企業に20兆円を支払う形で国民に対する20兆円の債権を購入していることになります。

国債(政府の借金)20兆円は、政府の国民に対する20兆円の債権を回収して返済されるべきであり、国民がこの20兆円の支払いを行わないからこそ国債(政府の借金)は消えないのであり、よって「国債(政府の借金)は国民の借金」と言えるのです。

この考え方は通貨の3つの機能(価値貯蔵機能、価値交換機能、価値尺度機能)と整合的です。

価値貯蔵機能とは「通貨は蓄えることができる機能がある」ということです。価値交換機能とは「通貨はモノやサービスと交換できる機能がある」ということです。価値尺度機能とは「通貨はモノやサービスの価値を測るものさしとしての機能がある」ということです。

国民は通貨で100兆円と測定された公共サービスの提供を受けているため、これに対する対価として100兆円を支払うのが「通貨のルール」です。

しかし、対価として80兆円しか支払うことができなければ、支払えなかった残りの20兆円は国民の借金と考えるのがこれまた「通貨のルール」です。

この点「国債(政府の借金)は国民の借金」と考える立場は、この国民が支払えなかった20兆円を国民の借金と考えるため、「通貨のルール」から逸脱していません。

これに対して「国債(政府の借金)は国民の資産」と考える立場は、この国民が支払えなかった20兆円を国民の資産(国民のお金が20兆円増えた)と考えるため「通貨のルール」を逸脱しているのです。

「国債は通貨発行の記録・税は財源ではない」VS「国債は国民の借金・税は財源である」はすでに決着がついている?

今盛んに「国債は通貨発行の記録・税は財源ではない」ということが言われています。「国債は国民の借金・税は財源である」という考え方はもう古い。

そんな考え方が一部界隈でなされている風潮があります。それについては「公に公言すべきではない」というのが私の意見です。

通貨を市場において機能させるために一番重要ともいえる行為が「徴税」です。「徴税」によって市場の通貨の量を調整して通貨の機能を保たなければならない。

もし「税は財源ではない」なんて言われたら、国民はなんて思うでしょうか?「税が財源でないなら、自分の懐からお金を奪うな!」と思うはずです。そう思う人が増えてしまうと、徴税が上手く機能せず、結果通貨の機能を失われます。

そこで、「徴税」を機能させて通貨の機能を保つために、「税は財源である」という考え方を持ち込んだと考えることができます。これは人類が通貨の機能を保つために無意識に辿り着いた結論かもしれません。

せっかく「国債は国民の借金・税は財源である」という考え方をすることで、通貨の機能を保てているのに、「国債は通貨発行の記録・税は財源ではない」ということを世の中に広めることは、通貨の機能を破壊する行為です。

ある一面から見たら「国債は通貨発行の記録・税は財源ではない」のかもしれませんが、通貨の機能を保つためにはこれを公言すべきではありません。「国債は国民の借金・税は財源である」という原則を維持した上で、経済政策を考える時に「国債は通貨発行の記録・税は財源ではない」という考え方も取り入れる。それ位の立ち位置にいるべきです。

最後に

今の政治でよく語られるのが日本経済のことです。積極財政なのか緊縮財政なのかそれとも中道なのかで意見が割れています。

日本経済はミクロ経済学、マクロ経済学、MMTなどからの視点、国債発行の現場からの視点、日銀の視点などなど、無数の視点で語られています。

どれが正解なのか、それとも正解と不正解が入り混じっているのか、時と場合によって正解ともなり不正解ともなりうるのか、判断がとても難しいのが今の日本経済だと思います。

そしてネット上ではこの話から派生して「国債(政府の借金)は国民の資産」なのか「国債(政府の借金)は国民の借金」なのか意見が割れていて活発なレスのやり取りがなされています。

今回は日本経済の見方に関するテーマをひとつ取り上げて自分の意見を述べてみました。もちろん自分の意見が100%正しいなんて微塵も思っていません。後に自分が知らない知識を得た場合、意見が変わるかもしれません。

私自身、この話題にすごく興味があり、分からないなりに自分で考えて意見を述べることは、日本経済を理解する上で重要であると思います。

もっと日本経済を理解する意味でも、ネット上で日本経済についてのレスバトルを楽しみたいと思います。